Adriana e Valerio

Chi sono Adriana Faranda e Valerio Morucci? Quali sono i percorsi che li portano ad aderire alla lotta armata? Attraverso le autobiografie ripercorriamo la loro infanzia e giovinezza

Una coppia di brigatisti famosi

Adriana Faranda e Valerio Morucci, non sono l’unica coppia del terrorismo italiano ma sono sicuramente la più famosa, e ciò non tanto per la loro lunga ed importante militanza nei gruppi terroristici, quanto per l’esposizione mediatica successiva all' arresto.

Tra tutti i terroristi italiani sono sicuramente quelli che hanno parlato di più. Nelle aule di tribunale, nelle audizioni delle varie commissioni parlamentari di inchiesta, con libri autobiografici, interviste ed interventi pubblici hanno raccontato la loro storia. Il bisogno di spiegare le proprie ragioni si è spesso unito ad una voglia di protagonismo suscitando non poche polemiche.

Il tanto materiale prodotto direttamente o indirettamente dalla coppia brigatista permette di ricostruire con dovizia di particolari la loro storia. Una ricostruzione particolareggiata che ha un duplice scopo

Da una parte cercare di ricomporre le loro vicende personali: dall’infanzia, alla militanza nei gruppi della sinistra extraparlamentare, l’ingresso nelle Br, la partecipazione in ruolo chiave nella vicenda Moro, l’uscita dall’organizzazione e la dissociazione dalla lotta armata, cercando di andare al di là, del cliché apparso sui giornali dell’epoca fatto di foto segnaletiche, immagini della cattura, istantanee di terroristi dietro le sbarre. Raccontando un percorso, seppur personale, per capire "l'impazzimento" di una parte non irrilevante di quella generazione.

Dall’altra cercare di affrontare i tanti dubbi e misteri che circondano Morucci e Faranda, indicati da una parte della pubblicistica, tra i principali autori della cosiddetta ”verità dicibile”, una ricostruzione parziale, concordata con settori dello Stato, della vicenda Moro. Ricostruzione che, sempre secondo tale parte, ha di fatto impedito di appurare cosa sia veramente successo nei 55 giorni del rapimento.

Valerio e Adriana

Valerio Morucci nasce a Roma il 22 luglio del 1949 in una famiglia di artigiani. A casa Morucci si parla spesso di comunismo, di lotta di classe e di ingiustizie sociali. Il padre, falegname, ha combattuto contro il regime fascista e non è certo soddisfatto della piega che ha preso la storia d'Italia dopo la liberazione. La mancata rivoluzione, tanto agognata da una parte della sinistra, non c’è stata, e ciò lo considera un tradimento verso chi ha lottato per un reale cambiamento della società.

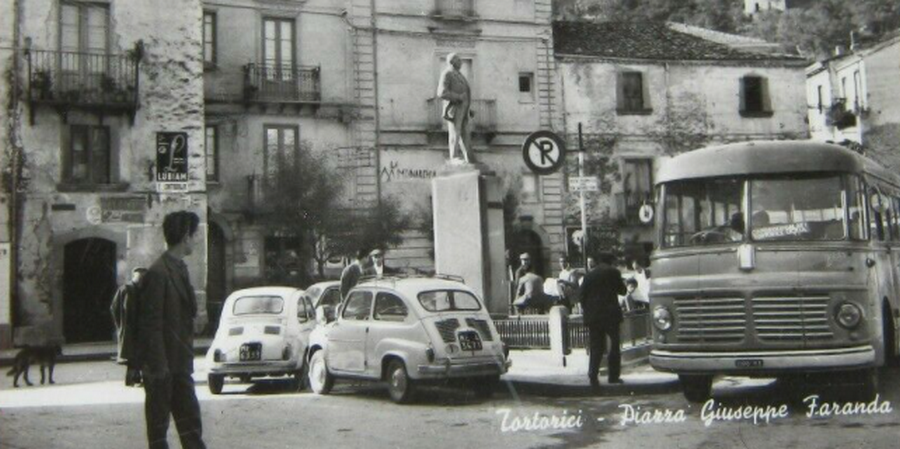

Ben altra l’estrazione sociale di Adriana Faranda che nasce, un anno dopo Valerio, il 7 agosto del 1950 a Tortorici. La famiglia Faranda è la più illustre di quel paesino in provincia di Messina. La piazza principale è intitolata a Giuseppe Faranda, deputato liberale e sindaco del paese a metà ottocento. Giuseppe Faranda è cugino del bisnonno di Adriana. La famiglia Faranda da anni vive a Palermo in una bella casa spaziosa del centro storico e la nascita di Adriana a Tortorici è dovuta al fatto che in estate si torna, per le vacanze, nel paese di origine.

Piazza Giuseppe Faranda a Tortorici in una cartolina d'epoca

Sebastiano, il padre di Adriana è Avvocato delle Stato. Invalido, durante la guerra ha perduto una gamba. Adriana, nel libro autobiografico “Nell’anno delle tigre”, ce lo descrive come estremamente severo, con ben pochi momenti di dolcezza nei confronti dei figli. In quinta elementare Adriana viene rimandata in matematica, per Sebastiano è un’onta imperdonabile. Chiude la bambina in camera sua per un mese ed anche a tavola si rifiuta di parlagli disconoscendo quella figlia, ripetendo continuamente che “a tavola c’è un’estranea”. Comincia da li lotta tra Adriana, a suo dire, timida ma allo stesso tempo ribelle e determinata e quel padre intransigente.

Anche il suo primo amore è osteggiato dal genitore. Sergio, un coetaneo, conosciuto nell’estati trascorse a Tortorici, è di famiglia comunista e la cosa non è vista di buon occhio da Sebastiano.

Adriana e Sergio si vedevano quando potevano […] e lo facevano alla luce del sole per ribellione, per ripicca […] per Adriana erano state sgridate continue, drammi. E spesso per punire la sua ostinazione, la ragazza veniva chiusa in casa. Silvana Mazzocchi, L’anno della Tigre (Baldini e Castoldi, 1994) pag.65

Ben altra l’adolescenza di Valerio, nella Roma dei primi anni 60, con un padre di tutt’altro genere.

Io ero sempre stato un ragazzino scavezzacollo, braccia rotte nelle fughe dai portieri che ci rincorrevano dalla mattina alla sera per i vetri rotti e la frutta rubata, la testa sbrecciata dalle sassate delle battaglie quotidiane, e già due processi da minorenne per furti di motorini ed altro. Valerio Morucci, Ritratto di un terrorista da giovane (Edizioni Piemme, 1999) pag 60

[…] da bambino, dopo una rovinosa caduta dal tubo di una grondaia cui mi ero attaccato per sfuggire all’ira di un portiere che ci inseguiva, mi avevano ingessato un braccio e tutto il busto. Quella volta mio padre mi fece la testa come un pallone per una settimana di seguito. Non perché eravamo andati a rubare le nespole, ma perché avevo scelto la via di fuga sbagliata. Ci eravamo attaccati in quattro a quel tubo, dovevo capire che non avrebbe retto. La scelta giusta l’aveva fatta un altro di noi, che si era buttato direttamente di sotto dal muro nel giardino. Ma era un salto di quattro metri. Ibid. pag. 51

Anche negli studi il percorso di Valerio ed Adriana è ben diverso. Valerio non è certo uno studente modello

...a scuola andavo male, o meglio, non ci andavo proprio, mio padre non mi diceva granché. Forse aspettava pazientemente che maturassi. Oppurere stava lì a chiedersi in cosa avesse sbagliato lui. Nel 1966, dopo un anno perso al liceo artistico e un altro al linguistico, pensò che forse non ero proprio portato per lo studio, e mi iscrisse alla scuola alberghiera. Valerio Morucci, La peggio gioventù (Rizzoli, 2004) pag.59

L'anno dopo lo troviamo al lavoro quale giovane barista nel “Cocktail Lounge” di Fiumicino, il bar dei vip dell’aeroporto. Qui incontra, sempre nel suo racconto, personaggi del calibro di Gianni Agnelli, John Huston, Richard Burton, ma soprattutto Brigitte Bardod e Liz Taylor che ammaliano quel diciottenne inesperto. Nel frattempo frequenta una scuola privata e prende il diploma magistrale.

La famiglia Faranda si è nel frattempo trasferita a Roma e, Adriana, come si usa nelle famiglie borghesi, va a scuola in un liceo privato gestito dalle suore nella zona della Balduina. E’ un’alunna dall’ottimo profitto e quelli sono anni di formazione “Nell’anno della Tigre, descrive, in stile decisamente aulico, le sue scoperte

I miei quattordici anni furono libri divorati con avidi occhi insonni, lunghe passeggiate solitarie per i vicoli della Roma vecchia, trasgressioni di costume e musica dei Rolling Stones. La prima scoperta che gli uomini sono di un'altra razza.

I miei quindici anni si aprirono alla poesia: Quasimodo, Lorca. Poco dopo sarebbe arrivato Ginsbesrg con il suo Urlo a scuotere le mie poche certezze e sarei stata attraversata prepotentemente dall’America della beat generation e da Sartre, Bob Dylan, Otis Redding, Luigi Tenco.

I miei sedici e diciassette anni furono, prima di ogni altra cosa, tele dipinte a olio con le dita, a emulare un pittore della Scapigliatura milanese ai miei occhi così «maledettamente» romantico nel suo morire d’arte avvelenato dai colori. E ancora volumi di teatro e libri, di ogni tipo. Troppi, forse, e letti troppo in fretta, a tratti quasi una smania. E poi, libera strada all’ironia, alla fantasia, all’invenzione. La mia indole astratta mi rendeva incline agli interrogativi esistenziali, una sottile vena di umorismo li faceva leggeri. S. Mazzocchi, L’anno della tigre, cit, pag. 39

Se Adriana divora libri e ascolta tanta musica. Valerio, meno intellettuale e più pratico, predilige il cinema. “I pugni in tasca” di Bellocchio, il free cinema inglese, si annoia però con Trauffaut ed ama soprattutto il western; il Peckinpah del “Mucchio selvaggio” e gli italiani, ambientati nel Messico della guerra civile che inneggiano alla rivoluzione, da “Vamos a matar companeros” “Il mercenario” “Quien sabe?” al capolavoro di Sergio Leone “Giù la testa”.

Le letture sono tante e disordinate, ma prevale la voglia di conferma alla “spinta rivoluzionaria”. A cominciare da “Senza tregua” di Giovanni Pesce, cronaca delle azioni dei Gap (Gruppi di Azione Partigiana ) effettuate a Milano a Torino tra il 1943 e il 1945. Il saggio di Emilio Lussu “Teoria dell’insurrezione” scritto in pieno periodo fascista in cui Lussu, esaminando le varie insurrezioni di inizio novecento tenta di individuare i mezzi necessari per abbattere il fascismo attraverso la lotta armata. Non è un caso che Morucci, sbagliando titolo lo cita come “Insurrezione armata” . Ma soprattutto è folgorato dal libro del giovane filosofo Mario Tronti “Operai e Capitale” che diventerà la vera bibbia per i componenti del costituendo Potere Operaio, Nel 1969, a conferma di ciò, alcuni dei principali esponenti del gruppo si recano quasi in pellegrinaggio a casa di Tronti.

Operai e capitale di Tronti. Per me era come un vademecum, non solo per quello che diceva: la rottura con la tradizione comunista per rilanciare le lotte della classe operaia e via dicendo - ma per come era scritto. Più bello di un romanzo. Non era uno di quei saggi pallosi che si inerpicano appresso a ragionamenti arzigogolati per far vedere quanto uno è bravo a non far capire niente a chi legge. Sembrava che lui l’avesse dettato mentre tirava cazzotti a un punching ball, con la teoria marxista usata come una gragnola di pietre per tirare giù le icone dal sacro altare del conformismo comunista. Mi piaceva: cazzo, quanto mi piaceva! Quelle parole mi ubriacavano V. Morucci, Ritratto di un terrorista…, cit, pag 69

La vita sentimentale della Faranda è alquanto complicata. Adriana, a detta di tutti, è una gran bella ragazza e i corteggiatori non gli mancano, eppure il suo rapporto con gli uomini è tutt’altro che “alternativo”, anzi sembra rispecchiare tutti i cliché della donna del sud: tradizionale e sottomessa. e allo stesso tempo gelosa

Intorno ai sedici anni si lega con un coetaneo, Andrea, con il quale fa l’amore per la prima volta. Andrea, però, è geloso e possessivo e spesso anche violento. Ma Adriana accetta questo tipo di rapporto e ci vuole l’intervento della madre Rosetta, che vede sul volto di Adriana i segni dell'irruenza di Andrea, per far interrompere la storia allontanandola temporaneamente da Roma,

Arrivata all’università ed entrata in Potere Operaio, non resiste al “fascino del capo” ed ha un breve flirt con Franco Piperno leader indiscusso del gruppo. In Potere Operaio conosce Luigi Rosati, altro esponente di spicco di Pot.Op. La loro storia è divisa tra impegno politico e scenate memorabili. Anche Rosati usa le mani e durante le liti parte qualche ceffone. Adriana però, ancora una volta, sembra accettare anche la violenza. A metà del 1970, appena ventenne, resta in cinta. Come Curcio e Mara Cagol, si sposa in chiesa, a dicembre con “un vestitino crema e la mantella viola cobalto”. Stupisce come questi ragazzi che, da li a poco cercheranno di cambiare il mondo a colpi di pistola (anche Rosati aderirà alla lotta armata) non riescano a rinunciare ai riti di quella società borghese che odiano tanto.

A febbraio del 1971 nasce una bambina. Su suggerimento di Lanfranco Pace, viene chiamata Alexandra in omaggio ad Alexandra Kollotaj, rivoluzionaria bolscevica e femminista. Ma perfino in clinica, il giorno del parto, durante una furiosa discussione, su un’Adriana convalescente, si abbatte l’ennesimo schiaffo di Rosati. La relazione, tra militanza e incomprensioni, dura un paio di anni. Alla fine la separazione diventa inevitabile.

Un rapporto burrascoso

Adriana conosce Valerio Morucci dal 1971 ma solo nel 1974 inizierà il loro rapporto, ancora una volta alternando momenti felici e separazioni improvvise

Anche Morucci, "bello e tenebroso" come lo ricordano i compagni, non si discosta troppo dal cliché dei ragazzi piccolo borghesi con in testa solo le donne e il pallone, solo, che lui, sostituisce presto il calcio con la passione per le armi. Nel libro “Ritratto di un terrorista da giovane” pur definendosi un ragazzo tutto sommato ingenuo che ancora non aveva capito che «in realtà, erano le donne che facevano e disfacevano, lasciando a noi l’illusione di conquistarle.» snocciola con evidente compiacimento il lungo elenco di conquiste. Dilungandosi spesso in descrizioni particolareggiate

Ma aveva due occhi verdi luminosi che sembravano aver preso la luce, intensa e avvolgente, d’un tramonto. Era magra, ma da quel suo corpo minuto prorompevano due tette splendide: alte, grosse, sode e morbide. Non ne ho mai più tastate di così conturbanti. E avevano un odore... Lo ricordo ancora: una mistura di cannella e caramello. Ibid. pag. 25

Le vite di Adriana e Valerio pur partendo da traiettorie tanto diverse, hanno un punto d’incontro ben preciso, il movimento studentesco del 1968 e il magma dei gruppi extraparlamentari.